ベトナムのエネルギー事情:急成長の光と影

電力危機が浮き彫りにする課題

近年、急速な経済成長と都市化により、ベトナム国内の電力需要は年々上昇している。とりわけ2023年の猛暑では、全国の電力消費が1日あたり10億kWhを超え、北部地域を中心に深刻な電力不足が発生した。ハノイやバクザンなどの主要工業地帯では、計画停電や工場の操業停止が相次ぎ、経済的損失は推定で14億ドル(GDPの約0.3%)にのぼった。

こうした状況を受け、国内の電力供給を補うため、近年ではラオス・中国・タイなどからの電力輸入が続いている。EVN(ベトナム電力公社)の年次報告書によると、輸入量は毎年ほぼ横ばいで、2022年には国内電力需要の0.7%を占めた。ただし、これらの輸入電力の多くは風力発電によるものであるのに対し、ベトナム国内における洋上風力資源は十分に活用されていない。さらには、価格変動や送電インフラの老朽化、地政学的リスクなど、複数の不確実性が存在している。そのため、中長期的なエネルギー戦略としての持続可能性には依然として課題がある。

この背景の中で注目されているのが、国内における再生可能エネルギーの安定的な導入、とりわけ風力発電の拡大である。特に洋上風力は、ベトナムの長い海岸線と季節風という自然資源を活かし、天候や水位の影響を受けにくい安定的な電源として、エネルギー安全保障の強化と経済成長の両立に大きく貢献すると期待されている。

数字で見るエネルギーミックス

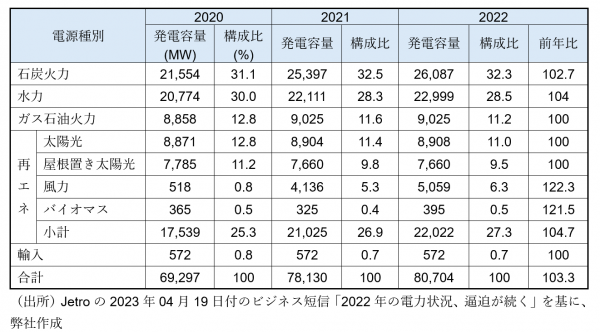

ベトナムは2021年のCOP26で2050年カーボンニュートラル(Net Zero)を国際的に表明しており、再生可能エネルギーの導入拡大を国家戦略の柱として位置づけている。しかし、現実には火力発電への依存が根強く、2022年の国内電力需要の43.5%を占めており、エネルギー転換のスピードと実行力には依然として大きな隔たりがある。

例えば、水力発電は国内発電容量の約3割を占める主要な電源であるが、干ばつや季節変動の影響を受けやすく、発電量は年ごとに大きく変動する。また、急増する電力需要への対応として、ラオスや中国から一定量の電力を輸入しているが、こうした輸入電力はほぼ安定した水準で推移しており、今後の大幅な拡大は見込みにくい。したがって、将来的なエネルギー安全保障の確保や安定供給を実現するためには、国内の再生可能エネルギー資源、特に洋上風力といった長期的かつ持続可能な電源の開発が不可欠である。

このような背景を踏まえ、政府は国内における再エネ自給体制の確立を目指している。その中でも特に注目を集めているのが、国内電力需要の6.3%(2022年)を占めている風力発電、とりわけ洋上風力である。ベトナムは3,260km以上にわたる長い海岸線と、安定した季節風に恵まれた地理的特性を持っており、洋上風力の開発に極めて適した条件を有している。Global Wind Atlas(GWA)のデータによれば、ベトナムの排他的経済水域(EEZ)全体において、年間平均風速は7.5〜9.0m/sに達するエリアが広がっており、風力資源の密度や安定性は世界でも注目される水準であると評価されている。このように、ベトナムは東南アジアにおいて、洋上風力における最も有望な国の一つとして位置づけられており、単なる電力源にとどまらず、エネルギー安全保障・気候変動対策・グリーン経済成長の観点からも重要な位置を占めるようになっている。

潜在力は十分、しかし課題も山積み

洋上風力発電に大きな関心が寄せられているが、その実現にはいくつかの課題が存在する。まず、洋上風力プロジェクトは初期投資費用が非常に高額であり、1,000MW規模の設備を導入するために約25億ドルもの資金が必要とされる。また、計画段階から商業運転開始までに約6~8年の期間を要することから、投資の回収期間が長くなり、資金調達が難しくなっている。さらに、ベトナムでは洋上風力に関する詳細な自然環境データ、特に風速や海底地形等のデータベースが未整備であるため、適切なプロジェクトサイト選定や設計が困難となっている。また、発電した電力を陸上まで送る送電系統が未整備であることも問題であり、特に沿岸地域では送電容量の不足が顕著で、供給の安定性に影響を及ぼしている。

洋上風力発電の未来:政策・国際連携・ビジネスチャンス

そうした課題を受け、ベトナム政府は洋上風力発電を含む再生可能エネルギーの普及に向け、積極的な政策を展開している。たとえば、2023年に公表された第8次国家電力開発計画(PDP8)では、2030年までに洋上風力の設備容量を6GW、2050年には最大91GWへ拡大する目標が掲げられた。また、政府は2018年から2021年10月末までの間、固定価格買取制度(FIT)を通じて1kWhあたり9.8セントの優遇価格を設定するなど支援を行ったが、2021年以降の新たなFIT制度は未整備であり、新規プロジェクトの承認・開発に遅れが生じている。さらに、承認プロセスの複雑さや地方政府と中央政府間の連携不足も、プロジェクトの進捗を妨げる要因となっている。

こうした状況を受け、ベトナム電力公社(EVN)は再生可能エネルギー分野における国際連携を積極的に推進している。アメリカのPacifico Energyはビントゥアン省における太陽光発電、ベンチェ省の風力発電に出資し、さらに洋上風力の調査も進行中である。2024年には中国エナジー(Energy China)がEVNとの協力を表明し、洋上風力発電プロジェクト推進、蓄電、超高圧送電技術の導入

など、グリーン成長を支援する方針を示した。また、シンガポールのSembcorpも2021年にEVNと覚書を締結し、再エネの系統連系、水力・太陽光・蓄電の複合発電実証、運営ノウハウの共有など多面的な連携を進めている。さらに、2023年にはロシアのRossetiと送電・送配電分野で戦略的パートナーシップを再開し、スマートグリッドや超高圧国際送電、デジタル変電所、技術研修といった分野で協力を深めている。

このように国際連携が広がるなか、日本企業もベトナムの洋上風力発電開発において重要な役割を果たしている。たとえば、住友商事はベトナム南部沖の洋上風力プロジェクトに着手し、経済産業省の「アジアグリーン成長プロジェクト推進事業」にも選定された。これにより、日本の先進技術とノウハウの導入が期待されている。また、商船三井は施設建設前の立地環境調査や輸送面での支援を提供し、プロジェクトの円滑な実施に貢献している。

ベトナム洋上風力のポテンシャルと日本企業の役割

ベトナムは豊富な風力資源と長い海岸線を有し、東南アジア屈指の洋上風力市場として注目されている。一方で、FIT制度の空白、許認可手続きの煩雑さ、送電インフラや環境データの未整備、高コスト構造など、多くの課題も残されている。このような環境下では、制度整備をただ待つのではなく、技術力と運営ノウハウを備えた企業がリスクを見極めながら戦略的に関与していくことが求められる。特に日本企業にとっては、これまでのプロジェクト実績と高度な技術力を生かし、ベトナムのグリーン成長を支えるパートナーとして存在感を示す絶好の機会と言えるだろう。

(2025年10月)

【ベトナムに関する他のコラムはこちら】

「ベトナムで広まる【ハイテク農業】」

【このコラムを見た人は他にこんなコラムを見ています】

インドネシア:「インドネシアの交通問題と新システム」

タイ:「再生プラスチックの食品容器利用の解禁により固形廃棄物問題に挑むタイ」

シンガポール:「シンガポールで進む 教育×テクノロジー=エドテック」

中国:「中国で拡大するペットフード市場」

03-6459-0162

03-6459-0162

メールでのお問い合わせ

メールでのお問い合わせ