タイの市場調査

タイは、周辺諸国へのアクセスが良く、物流の中心地(ハブ)として機能しやすい地域である。外資企業の進出を誘致するための投資奨励制度もあり、以前は大手製造業の進出が目立っていたが、近年は卸売・小売業やサービス業といった非製造業の進出も増加している。

また、経済発展に伴う所得の向上により、中産階級が増加し、信頼性や機能性の高い日本の製品・技術・サービスに対するニーズが高まっており、ビジネスチャンスが拡大している。

日系企業がタイ進出を検討する際には、市場動向や製品・サービスのニーズ、参入企業の状況、流通チャネル、価格動向など、市場に関する情報の把握が不可欠である。また、業界によって、ニーズや課題が異なるため、業界動向調査・ニーズ調査をしっかり行うことが重要である。

マーケティングリサーチの方法としては、インターネットで情報を収集することもできるが、タイ語でしか記載されていない情報や、インターネットだけでは得られない情報も多くあり、タイの市場を十分に理解するためには、現地企業や消費者へのヒアリングが必要な場合も多くある。

グローバル マーケティング ラボは、50年以上の豊富な調査実績、タイを含む40か国以上の海外市場調査の実績を有し、基礎情報の収集からヒアリング調査まで良質な情報をご提供いたします。【調査メニューはこちら】

最新のタイのビジネスニュースはこちら

海外市場調査・海外リサーチの重要性とグローバルマーケティングラボに出来ることはこちら

タイの基礎情報

【人口】約6,595万人(2024年)(1)

【GDP】約5,150億USドル(2023年)(2)

(ASEAN(4)第2位;日本対比約 1/8)

一人当たりのGDPは7,182 USドル(2023年)(2)

(ASEAN(4)第4位;日本対比約 1/5)

【首都】バンコク

【言語】タイ語

【通貨】タイバーツ(THB)

【宗教】仏教 約95%、イスラム 約4%、その他 1%(2018年)(1)

【地域】東南アジア

【隣接】カンボジア、ラオス、ミャンマー、マレーシア

【主な気候】熱帯性気候であり、平均温度は28.5℃である。(2024年)(3)

(1)タイ王国統計局

(2)タイ経済社会開発局

(3)タイ気象局

(4)ASEAN:東南アジア諸国連合(インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス)

タイの経済と人口

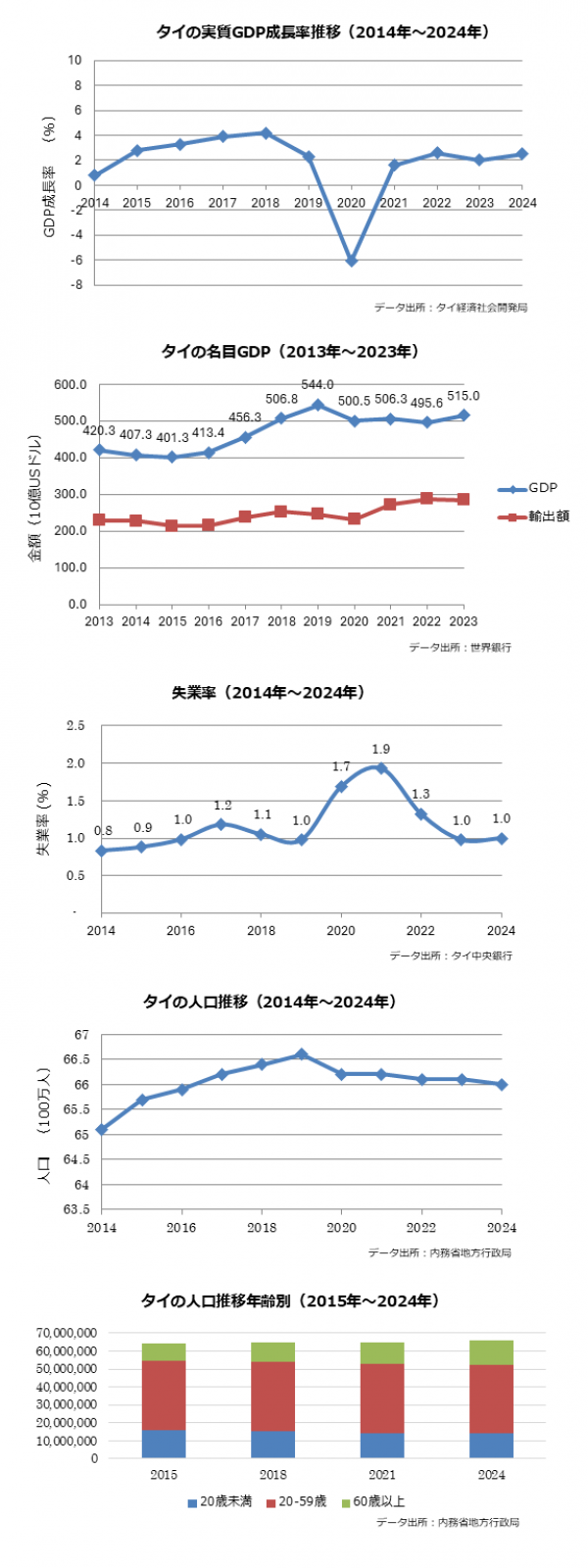

2024年時点のタイの人口は約6,595万人であり、そのうち約8.3%は首都バンコクに集中している。年齢別にみると、高齢者(60歳以上)の割合は全人口の20.83%であり、高齢社会に向かっている傾向がみられる。

2024年のタイの失業率は1%と、世界的に見ても非常に低い水準にある(タイ王国統計局、2024年)。2021年には、新型コロナウイルスの再拡大の影響を受け、失業率は2020年の1.7%から1.9%へと上昇した。しかしその後、感染状況の緩和とともに観光業や製造業が回復し、現在では1%前後の低い失業率を維持している。

2023年の世界銀行のデータによると、タイの名目GDPは約5,150億USドルでインドネシアに次ぎ東南アジアで2番目の経済規模である。近年、顕著な経済発展を遂げた国の一つであり、世界銀行の定義によると、1980年代には低所得国であったタイは、2011年にはいわゆる高中所得国(一人当たりGNI:3,896 ~12,055USドル)に分類されるまでに経済成長を遂げている。

一人当たりのGDPは7,182USドル(世界銀行、2023年)で、シンガポール、ブルネイ、マレーシアに次いで東南アジア第4位である。2019年までは一人当たりのGDPは増加傾向にあったが、2020年以降は新型コロナウイルスの影響を受け、おおよそ7,000米ドル前後で横ばいの状態が続いている 。

1999年から2008年にかけてのタイの実質GDP成長率は4~5%であったが、2009年以降は、経済危機の影響(2009年)や洪水(2011年)、軍事クーデターの発生(2014年)などの影響により、タイ経済は浮き沈みを繰り返した。2018年のGDP成長率は前年比4.2%を超え、2014年の軍事政権の樹立以降、最も高い成長率となった。

近年は、2020年に新型コロナウイルスの感染拡大により、成長率は大幅に減少し、-6.1%となったが、2021年以降は、製造業や観光業が再び動き出したことから、GDP成長率は2〜2.5%の水準となった。

しかし、2024年は政治不安の継続によって国内経済が減速した為、家計債務が高水準となり、金融機関による融資の承認が厳しくなった。その為、国内の自動車販売台数や住宅市場が低迷した。

また、2025年にはミャンマーで発生した地震の影響を受け、さらに、トランプ大統領による関税措置の発動により、タイの製造業がマイナスの影響を受けると見込まれている。これらの要因により、2025年のGDP成長率は低下すると予測されており、同関税措置の影響で中国製品の流入増加も想定されることから、成長率が2%を下回る可能性が高いと考えられている。

【関するコラムはこちら】

都市部の流行から読み解く、『進化』し続けるタイ ①

都市部の流行から読み解く、『進化』し続けるタイ ②

タイの産業

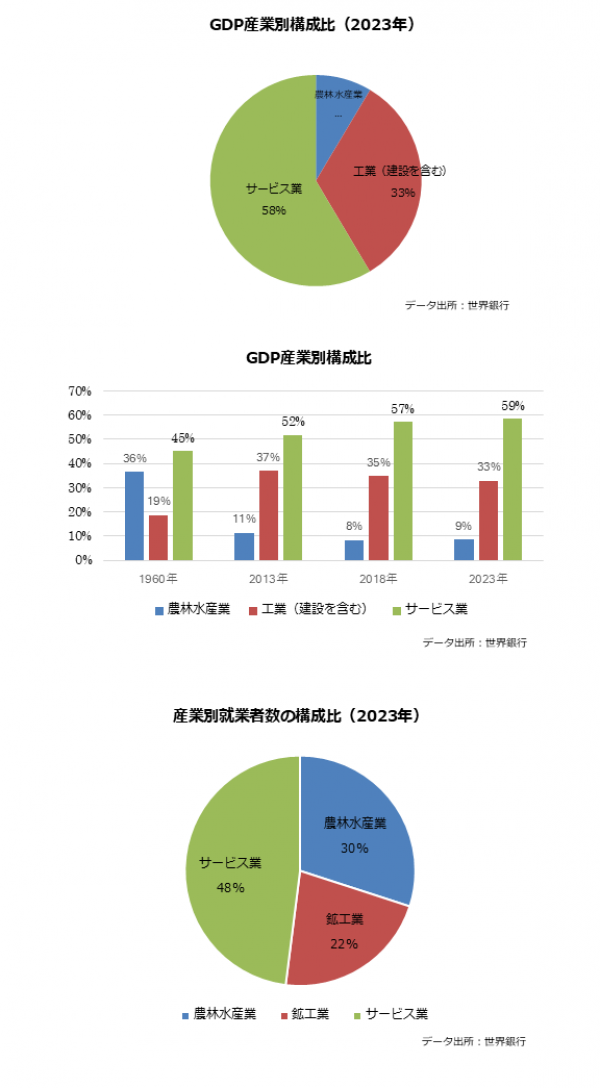

1960~1980年代にかけて、農林水産業はタイの経済を牽引する大きな役割を果たしてきたが、現在ではサービス業と鉱工業が経済の中心となっている。2023年の世界銀行のデータによると、サービス業はGDPの約58%、工業は約33%を占めているのに対し、農林水産業は9%にとどまっている。一方、各産業の就業者割合をみると、サービス業が48%、工業が22%、農林水産業は約30%である(世界銀行、2023年)。1991年には農林水産業の就業者が60%を占めていたが、サービス業と工業の拡大とともに、農林水産業の就業者割合が減少している。

サービス業においては、コロナ禍後の国内外の観光客の増加により、宿泊・飲食サービス業、卸売・小売業および自動車等の修理業、ならびに運輸・倉庫業が拡大している。一方で、工業(建設を含む)、農林水産業は減少に転じている。

農林水産業では、気候の不安定さや降雨不足により、パーム油、果樹類、キャッサバ、サトウキビ、米の生産量が減少した。

工業では、自動車、特に商用車の生産が減少した。主な原因は国内需要の低下である。また、輸出向け生産では、電子部品や回路基板などの生産が減少した。これはシンガポール、日本、ドイツなど海外需要の減少が要因である。

タイの輸入・輸出産業

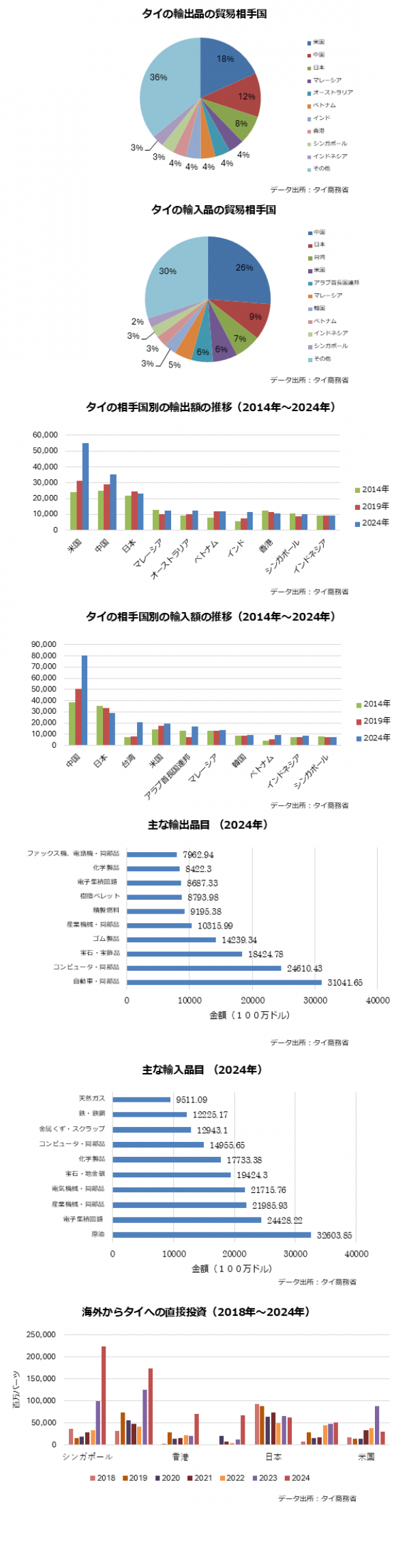

タイ商務省のデータによると、2024年の貿易輸出額は約3,005億USドルで、前年と比較すると5.42%増加している。タイの主な輸出品目は、自動車関連製品、コンピューター関連製品、宝石・宝飾品等である。タイのGDPは、ほぼ半分が輸出によるものであり、タイ経済は輸出に依存している。2024年における輸出相手国の割合を見ると、米国18%(第1位)、中国12%(第2位)、日本8%(第3位)となっている。2020年の米国向け輸出額は中国を上回り、それ以降、現在(2025年)までタイにとって最大の輸出相手国となっている。

しかし、2025年のトランプ大統領の関税措置の発動により、タイの自動車部品、オートバイ、電子製品、プラスチック、鉄鋼、ゴム、ゴム木材製品、水産物(特にエビ)、繊維、太陽電池パネルとその部品、ゴム手袋の製造者は大きな影響を受け、輸出量の減少が見込まれている。

また、2024年の貿易輸入額も前年に比べて約6.34%増加し、約3,068億USドルとなっている。2013年までタイの輸入相手国第1位は日本であったが、中国からの輸入が急速に拡大したことで、2014年以降は中国が最大の輸入相手国となり、日本は第2位となった。2024年の輸入相手国の割合を見ると、中国26%、日本9%、台湾7%となっている。なお、タイの主な輸入品目は原油、電子集積回路、産業機械・産業機械部品等である(2024年タイ商務省)。

日本向けの主な輸出品目は、自動車・自動車部品(8.4%)、鶏肉調製品(6.0%)、電気機器・電気機器部品(4.3%)、一般機械・機械部品(4.2%)、化学品(3.6%)である。一方、日本からの主な輸入品目は、鉄・鉄鋼(14.7%)、一般機械・機械部品(14.1%)、電気機器・電気機器部品(10.5%)、自動車・自動車部品(8.3%)、電子集積回路(7.1%)となっている(2025年タイ関税局)。

日本はタイにとって重要な貿易相手国であるが、現在は中国との貿易が急速に増大している。2020年の中国からの輸入額は、2010年の輸入額の約2倍に増加したが、日本からの輸入額は2013年以降、減少傾向にある。

海外からタイへの直接投資

タイ投資委員会(BOI)によると、2024年における海外からタイへの国別の直接投資金額は、シンガポールが224,362百万バーツで第1位、中国が174,440百万バーツで第2位、香港が71,365百万バーツで第3位である。日本は第5位で、投資金額は62,304百万バーツであった。

シンガポールからの投資の大部分は、大規模なプロジェクト(10億バーツ以上の投資)であり、データセンター事業、光モジュール・電気光学モジュール、スマート家電製品の製造などである。

中国からの投資も同様に、大規模なプロジェクトが中心で、電気自動車の製造、自動車用タイヤの製造、太陽電池及びその部品の製造、プリント回路基板の製造、産業用長尺鋼の製造などが挙げられる。香港からの投資の大部分は、プリント回路基板製造の大規模なプロジェクトである。

2023年までは日本からの投資額が1位であったが、同年には中国の投資額が日本を上回り1位となった。これは、太陽光発電システム用部品・装置の製造、電気自動車の製造、プリント回路基板製造への投資によるものである。

2018年以降、日本の投資額には減少傾向がみられる。一方で、中国からの投資は増加している。特に2019年には投資額が急増しており、その背景には米中貿易摩擦による相互の追加関税措置の影響があると考えられる。これにより、中国から米国への直接輸入が困難となり、追加関税を回避するために、タイを経由した貿易やタイでの製造による米国向け輸出が増加したと見られている。

タイに進出した日系企業と在留邦人人口

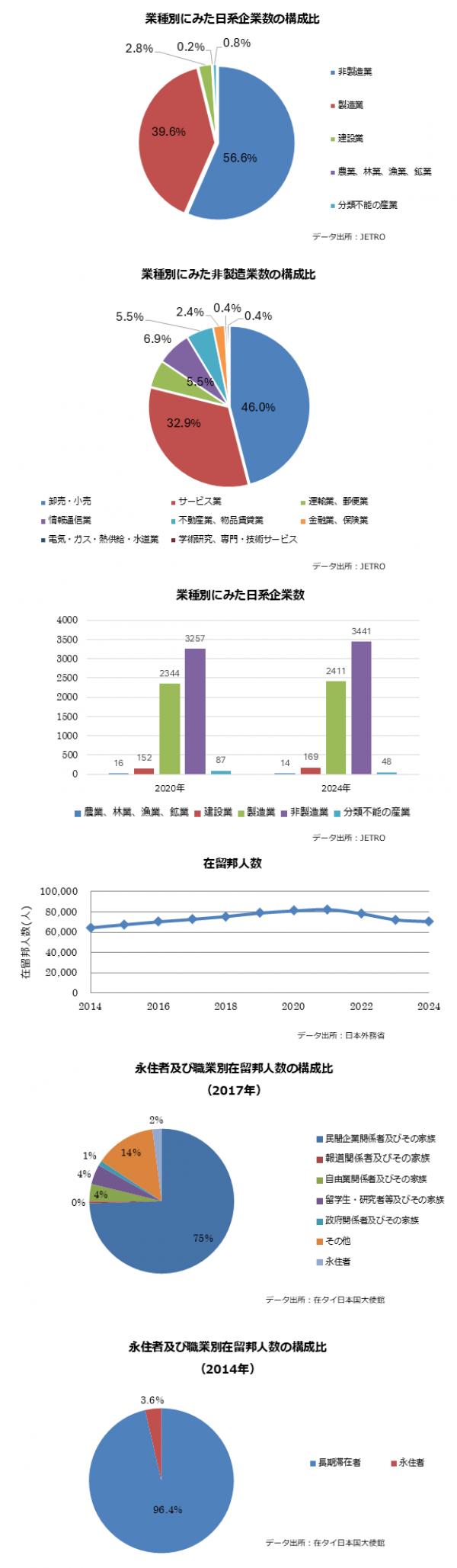

JETROの「タイ日系企業進出動向調査2024年度」によると、2024年にタイに進出している日系企業のうち、活動が確認された企業数は6,083社であり、2020年と比べて227社増加となった。

業種別の内訳は、「製造業」が40%(2,411社)、「非製造業」が57%(3,441社)である。2024年は2020年と比べて「製造業」が67社増加し、「非製造業」が184社増加している。なお、「非製造業」の主要な業種は「卸売・小売業」(46%)である。

また、2024年時点でタイに進出している日系企業の36.5%は大企業、48%は中小企業(個人事業主は14.8%)である。2020年と比較すると、大企業の進出は600社減少した一方で、中小企業は482社増加した。以前は大手製造業の進出が目立っていたが、近年は卸売・小売業やサービス業といった非製造業の進出も増加している。コロナ禍後は、感染拡大前と同様の日常生活を取り戻す人々が増え、観光客も増加したことから、飲食業やマッサージ・スパ・エステ、選択、理容・美容、浴場業などのサービス業は回復傾向にある。一方で、旅行・観光・宿泊業については、コロナ禍後に回復したものの、その後は、横ばいの状態が続いている。

2024年時点のタイ在留邦人数は70,421人であり、2020年と比較すると10,766人(13%)減少している。現在、タイは米国、オーストラリア、中国、カナダに次いで世界で5番目に在留邦人数が多い国となっている(2024年外務省)。なお、在留邦人のうち、長期滞在者数は67,867人、永住者数は2,554人である。

タイに進出する日系企業数はわずかに増加しているが、2021年以降、在留邦人数は減少している。これは小規模な中小企業や個人事業の進出が増える一方で、大企業の進出が減少傾向にあることが要因とみられている。また、新型コロナウイルスの拡大以降、リモートワーク環境が整備され、現地に滞在する必要が減少したことも在留邦人の減少に繋がっている。

コロナ禍後、タイではさまざまな変化が見られており、現在は転換期にあるといえる。しかしながら、依然として投資先としての魅力を備えた国である。

【調査メニューはこちら】

海外市場調査・海外リサーチの重要性とグローバルマーケティングラボに出来ることはこちら

【タイに関するコラムはこちら】

タイ・モーターショーに見るEV市場の現状

タイが目指すバイオプラスチックハブ

介護ビジネスに熱視線!少子高齢化進むタイ

医療を観光資源に!タイのメディカル・ツーリズム

タイの医療保険制度

市場拡大が期待されるタイの健康食品

【他のアジアの国についてはこちら】

中国の市場調査

インドネシアの市場調査

ベトナムの市場調査

シンガポールの市場調査

マレーシアの市場調査

フィリピンの市場調査