インドの市場調査

インドの経済は生産年齢人口の拡大と世界最大の人口ボリュームに支えられ、今後も堅調に推移していくことが予想される。製造業を中心に輸出を拡大させており、今後は世界向けの貿易拠点としてインドの重要性は高まっていくことが見込まれる。良好な日印関係もインドへの日系企業の進出を後押ししている。

日系企業のインド進出を検討する際に、市場動向や製品・サービスのニーズ、参入企業の状況、流通チャネル、価格動向等の市場に関する情報の把握は不可欠である。また、業界によって、ニーズや課題は異なるため、業界動向調査・ニーズ調査をしっかり行うことが重要である。

マーケティングリサーチの方法としては、インターネットで情報を収集することもできるが、インターネットだけでは得られない情報も多くあり、インドの市場を十分に理解するためには、現地企業や消費者へのヒアリングが必要な場合も多くある。

グローバル マーケティング ラボは、50年以上の豊富な調査実績、インドを含む40か国以上の海外市場調査の実績を有し、基礎情報の収集からヒアリング調査まで良質な情報をご提供いたします。【調査メニューはこちら】

海外市場調査・海外リサーチの重要性とグローバルマーケティングラボに出来ることはこちら

インドの基礎情報

【国名】インド、インド共和国、(ヒンディー語名:バーラト, Bharat)

【人口】約14.3億人(2023年)

【面積】328.7万平方キロメートル(世界第7位、日本の約13分の1)

【GDP】3.56米ドル(2023年)

【一人当たりGDP】2,480米ドル(2023年、日本対比約13倍)

【首都】デリー/ニューデリー

【言語】ヒンディー語(連邦公用語)、英語、その他。多言語国家である。

【通貨】インドルピー(INR)

【宗教】ヒンドゥー教 79.8%, イスラム教 14.2%, キリスト教 2.3%, スィク教 1.7%, 仏教 0.7%, ジャイナ教 0.4%, その他0.9%

【地域】南アジア(南アジア地域協力連合, SAARC[1]加盟)

【気候】概ね4~5月 酷暑期(40℃以上の日も), 6~10月 雨季(多湿、洪水), 11~3月 乾季(10℃以下の日もあり、北部・山間部では降雪)である。地域差がある。

【年度】4月‐3月(日本と同じ)

(1)SAARC:南アジア地域連合(インド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、ネパール、ブータン、モルディブ、アフガニスタン)

インドの経済と人口

1947年の独立以降インドは、国有企業と財閥主導の混合経済体制による工業化が一定程度進んだものの、国主導の社会主義的な経済政策は効果的な競争を阻害し、1980年代に入るまではGDPの年平均成長率が3.5%程度にとどまった。1980年代から徐々に自由化政策がとられ、成長率も5%台を記録するようになるが、1990年の湾岸戦争により、対外債務危機に陥ると、さらなる改革と一層の自由化が図られ、外資への規制も徐々に撤廃された。2000年代前半は平均7.8%ほどで推移し、リーマンショックの影響を受けた2008年を除いて年5%以上の成長を維持している。

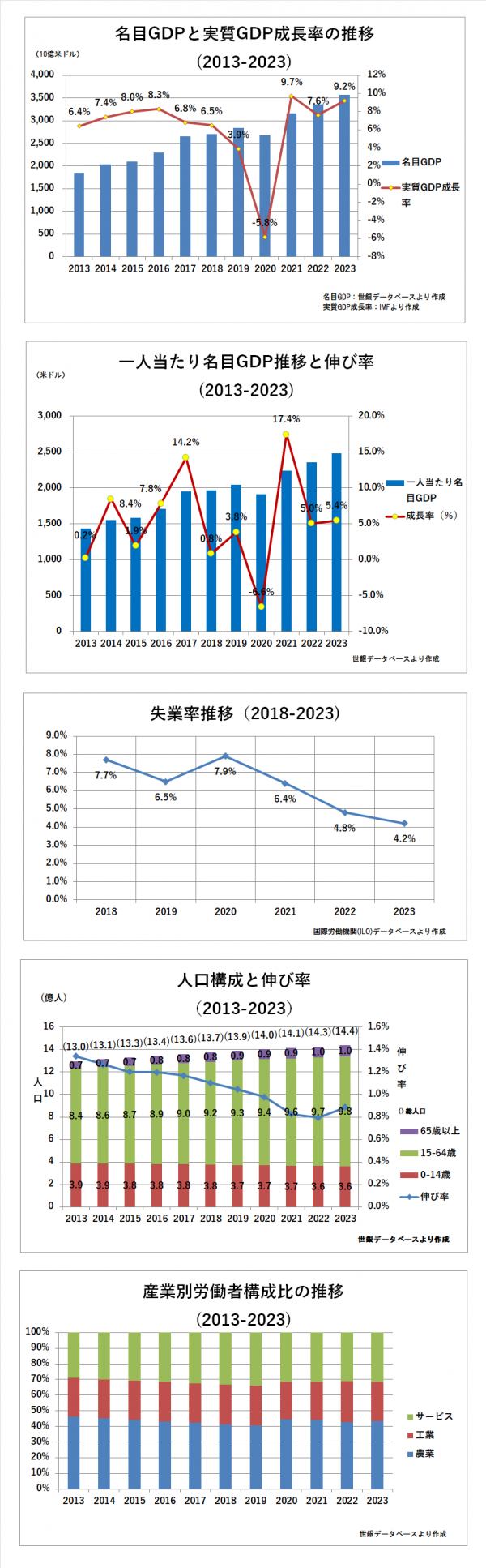

2019年のインドGDP成長率は、非銀行金融機関の混乱や大規模な改革の影響で前年6.5%から3.9%に減少した。また、2020年に、新型コロナウイルス拡大の影響により、前年から大幅に減少した。しかし、2021年のGDPは9.7%拡大し、力強い回復を示し、他のほとんどの主要経済国を上回った。この回復は、政府の景気刺激策、消費者需要の回復、工業生産の増加など、さまざまな要因の組み合わせによるものである。インド統計・計画実施省(MoSPI)によると、2025年の実質GDP成長率は6.4%と推定されている。一人当たりGDPは2023年に前年比5.4%で拡大した。失業率は2020年以降減少傾向がみられ、2023年は4.2%だった。

人口は2023年に世界で最も多い国になっている。中国の人口数を超え、中国が第二位になった。人口増加率は2013年以降約1.07%で推移し、生産年齢人口(15歳から65歳未満)は全人口の68.02%(2023年)である。国連の世界人口見通し2022年によれば、2050年までにインドの人口は16億6,800万人に増加する一方、中国の人口は13億1,700万人に減少すると予想されている。産業別の就業人口は、農業が占める割合が平均43.5%で、一番大きかった。次いで、サービス業、製造業へ就業者になった。

インドの産業

1947年の独立後、GDPの4割程度を農業部門が占めてきたが、減少傾向にある。1960年代後半から1970年代にかけて、緑の革命と呼ばれる生産性の飛躍的な向上により、食糧不足を乗り越えた。

GDPに占める工業部門の割合は長い間30%台に到達せず、工業化が十分に進んでいないという指摘もあった。2013年にモーディー首相主導のメイク・イン・インディア政策「インドでモノづくり」が導入され製造業(電子機器、自動車など)振興がすすめられている。現在、メイク・イン・インディア政策の下、自国のエレクトロニクス産業を構築し、大規模な投資を誘致して現地生産を拡大している。インドは、携帯電話および電子機器の製造において大きな進歩を遂げ、世界第2位の携帯電話製造国となった。

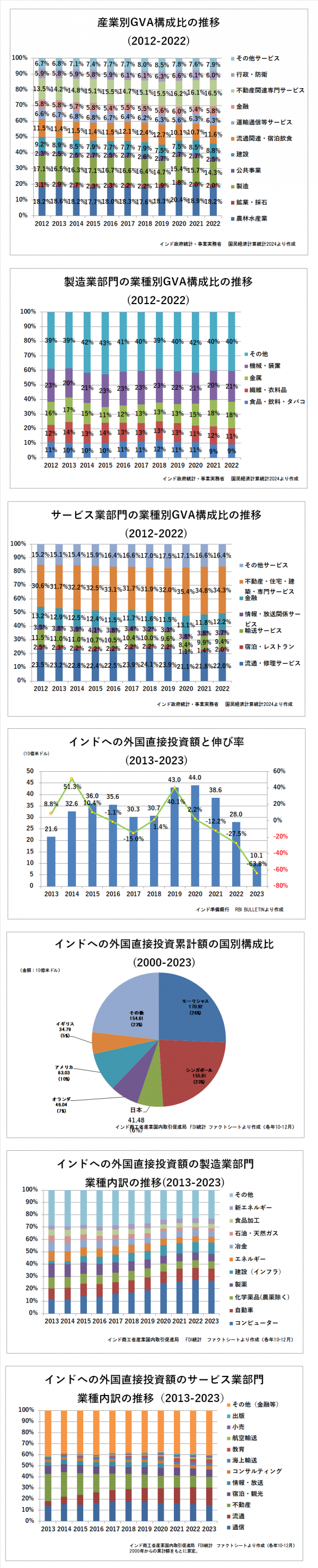

2024年インド統計・計画実施省(MoSPI)によると、2022年の産業別GVA構成比では、農林水産業が18.2%、不動産・住宅・建築・専門サービスが16.5%、製造業が14.3%となっている。他には、流通関連・宿泊飲食が11.6%、建設が8.8%となっている。製造業の内訳をみると、機械、金属、繊維、食品で全体の60%を構成している。特に機械が占める割合が大きい。サービス業部門では、住宅、流通、金融、輸送サービスで全体の8割を構成している。特に不動産関連が近年拡大している。

インドへの外国直接投資は、1980年代から拡大し、1991年の経済自由化を皮切りに積極的に奨励されている。2013年から投資額は増加傾向にあったが、2020年以降は減少が続いている。2023年の投資額は前年比で63.8%減少し、101億米ドルとなった。

2000年から2023年までの直接投資の累計額ではモーリシャスがトップで全体の26%を占める。モーリシャスはインド系移民の割合が高く、インドへの投資をインド政府が優遇してきた。またシンガポールが23%を占める。これら2国は外国企業のインド投資の経由国として機能しており、税制面などでのメリットを受けられるため投資額が大きい。日本は6%を占め、5番目の投資規模となっている。

外国直接投資額の第二次産業における構成比では、コンピューター関連が26.6%、自動車が9.6%、建設(インフラ)が9.1%、製薬が6.1%、化学薬品が6%となっている。

サービス部門の外国直接投資額の構成比では、流通が15.1%、IT・通信が14%、不動産が9.5%、宿泊が6.1%となっている。

インドの貿易

輸出

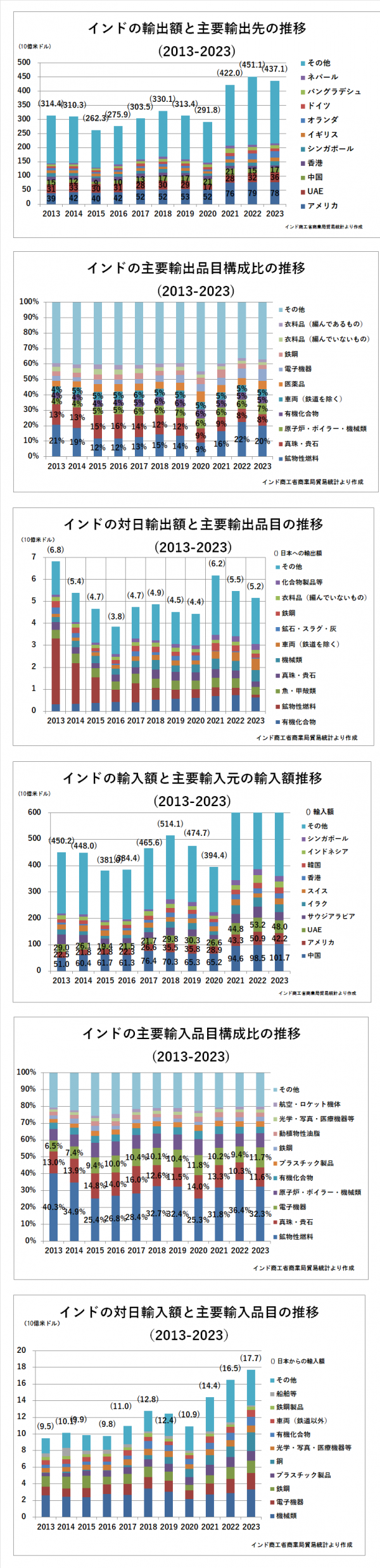

インドの輸出額は、2013年から2023年までで前年比平均4.4%ほどで拡大していた。2023年は、前年比3%ほど落ちた。2023年の主要輸出先はアメリカ(輸出額全体の17.7%)、UAE(同8.2%)、オランド(同5.1%)、中国(同3.8%)、シンガポール(同3.3%)となっている。アメリカへの輸出は、2013年から2023年までで2倍ほどに拡大している。

2023年の主要輸出品目は鉱物性燃料(インドからの輸出額の20.0%)、電子機器(同7.9%)真珠・貴石類(同7.5%)、原子炉・ボイラー・機械類(同6.9%)、医薬品(同5.1%)、鉄道以外の車両(同4.8%)となっている。真珠・貴石は2013年13.3%を占めているが、2023年に7.5%に落ちた。一方、電子機器は2013年に3.3%を占めているが、2023年に7.9%に増加した。

輸入

インドの輸入額は2013年から2023年までの期間では年平均4.6%ほどで拡大している。輸出同様、輸入も2023年に前年比5.3%の落ちた。2023年の主要輸入元は中国(インド輸入額の15.0%)、UAE(同7.1%)、アメリカ(同6.2%)、サウジアラビア(同4.6%)、イラク(同4.4%)である。このうち、中国は2013年から2023年までで、輸入額は2倍に拡大している。

2023年の主要輸入品目は原油など鉱物性燃料(インド輸入額の32.3%)、真珠・貴石(同11.7%)、電子機器(同11.6%)、原子炉・ボイラー・機械類(同8.5%)、有機化合物(同3.9%)である。電子機器は2013年で輸入額全体の6.5%を占めるが、2023年に11.7%に増加した。2023年の輸入額が2倍になった中国からの主要輸入品目は、電子機器(中国からの輸入額の30.8%)、機械類(同22.1%)、有機化合物(同11.3%)である。

対日貿易

日本への主要輸出品目は有機化合物(日本への輸出額の12.2%)、鉄道以外の車両(同10.3%)、機械類(同9.8%)、魚・甲殻類(同6.8%)、化学薬品製品等(同5.4%)である。有機化合物は、2013年からの10年間で輸出額が2倍ほど、鉄道以外の車両は4倍に拡大している。

日本からの輸入額は2023年に前年比7.3%で拡大していた。日本からの主要輸入品目は、機械類(日本からの輸入額の24.4%)、電子機器(同10.9%)、鉄鋼(同8.5%)、プラスチック製品(同7.5%)、銅(同6.8%)である。このうち、プラスチック製品の輸入額が2013年から2023年で3.1倍に拡大している。また、銅の輸入額は2013年から23年で37倍に拡大している。主に再生可能エネルギーと電気自動車産業からの需要から銅の輸入が増えている。

インドに進出した日系企業と在留邦人人口

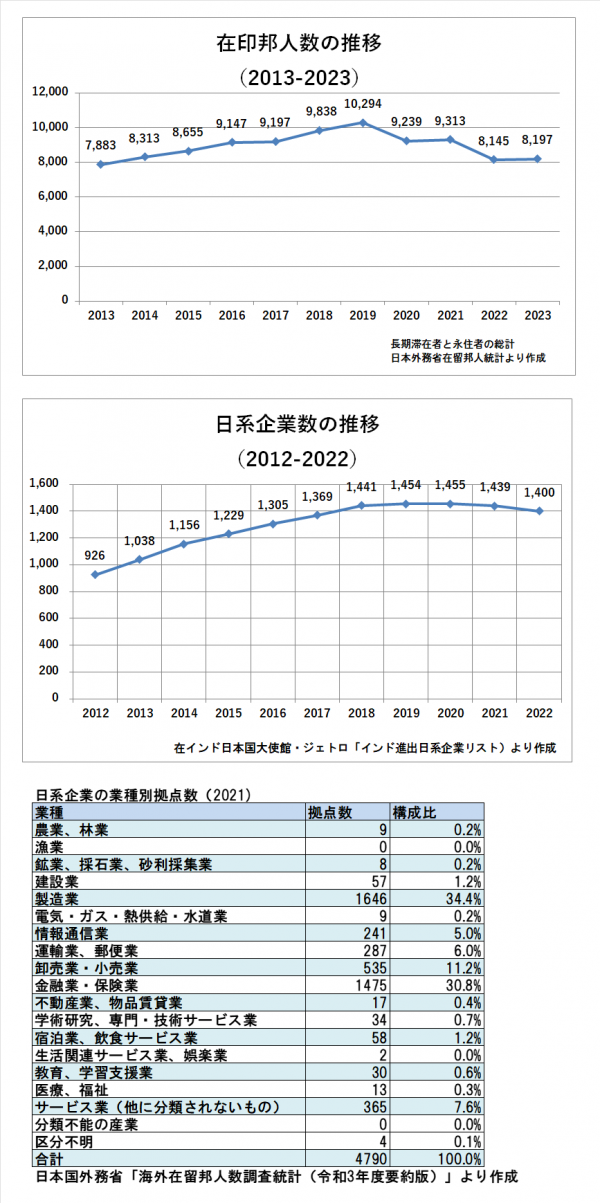

2023年の在留邦人(長期滞在者・永住者)の数は、前年あまり変わらなく8,197人となっている。インドの渡航にはビザが必要だが、2017年より、商用・観光・会議・医療目的で日本国籍者向けに、インド到着時に申請できるアライバルビザ(日本人専用のカウンターが用意されていた)が可能になった。ビザの取得方法も簡素化され、日印関係の深化に伴い、両国の往来は盛んになっている。

日系企業のインド進出は、2023年に1,400社となっている。外務省の統計によると、2023年の日系企業の拠点数(支店や工場などを区別)は、1位が中国(31,060か所)、2位アメリカ(8,982か所)、3位タイ(5,856カ所)に次いでインドは4位(4,957か所)である。

2012年から2020年にかけて日系企業数は増加していたが、近年横ばいである。2021年に引き続き、新型コロナウイルス拡大の影響などによる事務所の閉鎖や、合併・日系資本撤退といった企業の再編、拠点統廃合の動きにより、企業数が減少した。他方、拠点数は主に既存企業の新規拠点設立がみられ、増加となった。2021年の業種別の拠点数では特に多いのが製造業で1,646か所(日系企業の拠点数の34.4%)、金融・保険が1,475か所(同30.8%)、卸・小売が535か所(同11.2%)である。

良好な日印関係に後押しされ、日本の製品やサービスへの関心度は今後も高まっていくことが想定される。広大な国土の中で様々な価値観を持つ人々が暮らすインドでは、それぞれの地域の実情にあったビジネスモデルの構築が重要である。

【調査メニューはこちら】

海外市場調査・海外リサーチの重要性とグローバルマーケティングラボに出来ることはこちら

【インドに関するコラムはこちら】

「インドと中東・アフリカの結びつき」

「文化・経済の両面で密接なインドとASEAN」

「インドの下水道事情」

「インドの飲料水事情」

「インドの医薬品産業」

「経済活動に大きな影響を与える環境規制動向」

「世界で活躍するインド人」

「13億人の“足”。インドの鉄道事情」

【他のアジアの国についてはこちら】

中国の市場調査

インドネシアの市場調査

ベトナムの市場調査

タイの市場調査

シンガポールの市場調査

マレーシアの市場調査

フィリピンの市場調査